【ことの始まり・・】

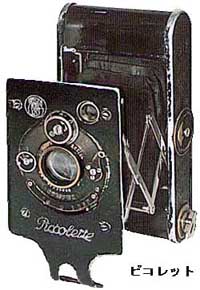

【ことの始まり・・】アメリカの友人から妙なプレゼントが届いた。中から一台の不思議なカメラが出てきた。素性のわからないカメラは文献漁(あさ)りからスタートするのが常道だ。その後数ヶ月にわたってこのカメラと格闘することになるのだが、調べていくうちにクラシックカメラに関するいろんなことがわかってきた。 ライカ一辺倒より、こんな写りそーもないビンテージを使ってみるのも一興だ。以下はそのレポートと考察である。 【背景を調べる・・】 このカメラは1915年頃に発売されたドイツのピコレットというカメラだ。ライカ誕生遥か前の小型カメラである。正式な呼び名はContessa Nettel Piccoletteという。メーカーはStuttgartにあったコンテッサネッテル社、当時はドイツ名門の光学会社であった。 米国のベストポケットコダック(VPK)というカメラのヒットに影響され二匹目の鰌(どじょう)をねらったのかどうか、数年後にこのピコレットは発売されている。その後1925年にピコレットによく似た国産のパーレットが六櫻社(小西六、現コニカ)から発売された。この頃はまだカメラと言えばガラス乾板を使う大型暗箱が主流で、ロールフィルムが使えるハンディなカメラがいろいろ出てきても不思議はない。この初期型ピコレットには三脚用のネジ穴がない、手持ち撮影用に設計されたカメラである。 コンテッサネッテル社は1926年に複数の光学会社、カールツァイス、エルネマン、ゲルツやイカ社と統合されて有名なツァイスイコン社になったが、新会社になってからもこのピコレットは改良されながら生産が続けられた。統合とともに多くのカメラが姿を消した中で、ピコレットは言わば新会社の主力商品であったに違いない。この統合の年にVPKの生産は終わっている。 【優秀なカメラ・・】 重さは320グラム、畳んだ大きさは120x64x24cm、何ともハンディでおしゃれなカメラだ。VPK同様本当にチョッキ(Vest)のポケットに入るコンパクトさである。当時、ポケットカメラと呼ばれるものはあったが、みんな大変大きなものでとても普通のポケットに入るとは思えない。 この三つのカメラは矢来型のタスキが特徴でベスト判と呼ばれるロールフィルムを使うなど共通点が多い。クラップ型蛇腹カメラという範疇(はんちゅう)に入るカメラである。使わないときはレンズボードを押し込んでおくと平たいコンパクトなボディになる。画面のサイズは4x6.5cm、普通の35mmカメラの3倍の面積があり、縦横の比率は1:1.625もあり35mmカメラの1:1.5よりさらに横に長い画面である。一本のロールで8枚の撮影ができる。引伸機がまだポピュラーなものではなく人々は密着焼きで写真を楽しんでいた時代である。その後、ベスト半裁というこのサイスの半分を使う16枚撮りのカメラが大流行することになるが、ライカが生まれた頃から写真は引き伸ばして観賞することが定着していった。 ロールフィルムには裏紙が付いていて、これに連続したフレーム番号が印刷してありカメラの後ろの赤窓を見ながらフィルムを巻いていく方式のカメラである。蛇腹カメラは1955頃までその隆盛を極めるが、フィルムの巻き上げは殆どこの赤窓方式が採用されいる。 【レンズが命・・】 ピコレットには価格の安い単玉レンズ付きから、ネッターやノバの中級レンズ、さらには高級なテッサー付きまで用意されていた。初期のモデルは距離調節ができない固定焦点式だったが、後になってフォーカシング(ピント合わせ)ができるモデルも発売された。  写真のピコレットはテッサーレンズの付いた高級モデルである。テッサーレンズといえば1903年にドイツのイエナにあったカールツァイス社によって開発された名レンズで、当時無収差レンズといわれたトリプレット型よりシャープさ、画面の均質性、コントラストなどの点で勝っていた。テッサーレンズの発明はその後の写真レンズの歴史に大きな影響を与えることになる。テッサーもしくはテッサー型レンズは発明から1世紀を経た今日でもまだ生産されている名レンズである。ライカの有名な標準レンズ、エルマー50mmF3.5もこのテッサー型を採用している。 写真のピコレットはテッサーレンズの付いた高級モデルである。テッサーレンズといえば1903年にドイツのイエナにあったカールツァイス社によって開発された名レンズで、当時無収差レンズといわれたトリプレット型よりシャープさ、画面の均質性、コントラストなどの点で勝っていた。テッサーレンズの発明はその後の写真レンズの歴史に大きな影響を与えることになる。テッサーもしくはテッサー型レンズは発明から1世紀を経た今日でもまだ生産されている名レンズである。ライカの有名な標準レンズ、エルマー50mmF3.5もこのテッサー型を採用している。 トリプレット型レンズの歴史は古く、1893年にイギリスのH.D.Taylorによってアナスチグマート(無収差レンズ)として発明され、彼のいたThomas Cooke & Son社から発売されたのでクック・トリプレットとして知られるようになった。中級機はトリプレット、高級機はテッサーという図式がこの後永くカメラの歴史の中に存在していた。 【優秀なシャッター・・】 付いているシャッターはコンパーといゝ、今日でもよく知られてるブランドである。ごく初期のシャッターでダイアルを回してスピードを合わせることから後にダイアルセットコンパーと呼ばれるようになった。 1, 1/2, 1/5, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, 1/300秒のスピードが得られる。このシャッターは作られてから75年以上も経つというのに今でも正確に動作するのは驚きだ。レンズにはアイリスと呼ばれる綺麗な円形絞りが付いている。絞りの値は俗に大陸型と呼ばれる、F4.5、6.3、9、12、18、25の系列になっている。現在の絞り、F4、5.6、8、11、16、22より1/3絞りシフトした値だと思えばよい。コンパーシャッターのメーカーのデッケル社はドイツのミュンヘンにある1905年に設立されたシャッター専門メーカーで、永くその性能、生産量の面で他社をリードしていた。ローライフレックスやハッセルブラッドのレンズシャッターに採用されていたことは記憶に新しい。 テッサーレンズとコンパーシャッターのコンビはどのメーカーでも最高級カメラに取り付けられた組み合わせである。従ってこの組み合わせのカメラを手にしたときは、そのモデルの最高機種だと思って差し支えない。 コンパーシャッターの変遷:コンパーシャッターは初期型のダイアルセット・コンパーに始まり、その後リムセット・コンパー、コンパー・ラピッドと性能を向上させながら、戦後のシンクロ・コンパーへと進化していった。 【ファインダーは貧弱・・】 クラシックカメラの最大の弱点はファインダーである。 1954年にライカM3というカメラが出現するまで、ろくなファインダーはなかったと言っても過言ではない。こゝでは反射型ファインダーについて少し考察してみることにする。  初期型ピコレットのファインダーは反射型のみでまだフレーム(針金枠)ファインダーは付いていない。反射型ファインダーとは小さな対物用凸レンズ、鏡、スリガラスが一体になった一種の写像投影装置で、1〜2cm角のスリガラスの上に左右が逆の像が投影され、この像を上から見ながら構図を決めるウエストレベルファインダーのことである。像を結ぶスリガラスのかわりに凸レンズを用いたものもあり、この方が像は明るくクリアに見える。ピコレットはこのタイプだが像エリアは1cm角くらいしかない。有名なフォクトレンダーのブリリアントやコダックのSix-20などの入門用二眼レフのビューファインダーにはこの凸レンズ方式を巨大化したものが採用され、像の美しさでは定評がある。普通、反射型ファインダーは縦・横位置どちらでも撮影できるようにファインダー自体が90度回転するようになっている。

初期型ピコレットのファインダーは反射型のみでまだフレーム(針金枠)ファインダーは付いていない。反射型ファインダーとは小さな対物用凸レンズ、鏡、スリガラスが一体になった一種の写像投影装置で、1〜2cm角のスリガラスの上に左右が逆の像が投影され、この像を上から見ながら構図を決めるウエストレベルファインダーのことである。像を結ぶスリガラスのかわりに凸レンズを用いたものもあり、この方が像は明るくクリアに見える。ピコレットはこのタイプだが像エリアは1cm角くらいしかない。有名なフォクトレンダーのブリリアントやコダックのSix-20などの入門用二眼レフのビューファインダーにはこの凸レンズ方式を巨大化したものが採用され、像の美しさでは定評がある。普通、反射型ファインダーは縦・横位置どちらでも撮影できるようにファインダー自体が90度回転するようになっている。当時主流だったガラス乾板用大型カメラはピントグラスによる正確なフレーミングができるのでファインダーは必要なかったとも言えるが、ロールフィルムカメラはそうはいかない。どうしてもファインダーが必要であり、透視型ファインダーが定着するまでの間この反射型ファインダーが定番になっていた。反射型ファインダーは像が小さくて見難く、明るい屋外での撮影はフードでも使わないかぎり殆ど見えず、フレーミングもあまり正確なものではない。実際に撮影してみると、最低でもフレームファインダーくらいは欲しくなる。 【きれいにする・・】 磨くのも楽しみのうち。 このカメラをもらったときは汚れが酷くホコリだらけで、おまけに前のオーナーの趣味なのかボディ全体にペンキのような黒い塗料が塗られていた。塗料の剥がれを隠すためだろう。丁寧にクリーニンクしながらペンキを剥がしていくとだんだん1920年代の渋いツヤが戻ってきた。アルミボディのブラックペイントはところどころ剥(は)がれてはいるが今見ても美しい光沢を放っている。使い込まれた道具、工芸品の美しさとでも言うか、カメラに限らず古い道具は磨けば磨くほど美しいツヤが出てくるような気がする。大正時代にテッサー付きのこんなハンディなカメラをよく作ったものだ。この手のカメラは大抵蛇腹がいかれているものだ。昔の蛇腹の材料には本皮が使われており長い年月の間に虫食いによる穴があるものが多い。幸いこのカメラは無事だった。また殆どのパーツがアルミや真鍮でできているので錆も無く稼動部分はどこもスムーズである。 【フィルムはどーする・・】 しばらく飾っておいたが眺めていると写してみたくなった。フィルムはどーするか?  このカメラに必要なベスト判(127)フィルムは現在何処でも買えるというものではない。調べてみるとクロアチア(元ユーゴスラビア)製のモノクロームなら今でも入手可能なことがわかった。コダックのネガカラー(VP127、ISO200)もまだ手に入るようだ。とりあえず友人からクロアチア製127フィルムをもらって写してみた。期限が切れてから6年も経っている。そのせいか画面全体に白いカブリが酷くて写真にならない。が、ピントはかなりシャープのようだ。

このカメラに必要なベスト判(127)フィルムは現在何処でも買えるというものではない。調べてみるとクロアチア(元ユーゴスラビア)製のモノクロームなら今でも入手可能なことがわかった。コダックのネガカラー(VP127、ISO200)もまだ手に入るようだ。とりあえず友人からクロアチア製127フィルムをもらって写してみた。期限が切れてから6年も経っている。そのせいか画面全体に白いカブリが酷くて写真にならない。が、ピントはかなりシャープのようだ。 スプール(軸)が残ったので、これに市販の120フィルムをカットして巻き込むことを思いついた。出来上がったフィルムで再度撮影してみたら今度は見事な写真が写っていた。最初にカットしたのはコダックのTMAX100だったが、国産のFuji Neopan SSも試してみたら、これも問題なくよく写ることがわかった。フィルムを巻くときにできるスクラッチ(擦り傷)を心配したが結果的には無用だった。幸い今でも暗室をキープしているのでモノクロ写真ならお手のものである。ネガサイズが大きい分大伸ばしにも耐えるので大いに写欲をそそってくれる。DPEに出すときはスプールを返却してもらうようにメモをつけておくとちゃんと帰ってくる。昨今はスキャナーを使ってPCに取り込めば気軽にアンティークカメラの作品もデジタル画像として楽しむこともできる。

スプール(軸)が残ったので、これに市販の120フィルムをカットして巻き込むことを思いついた。出来上がったフィルムで再度撮影してみたら今度は見事な写真が写っていた。最初にカットしたのはコダックのTMAX100だったが、国産のFuji Neopan SSも試してみたら、これも問題なくよく写ることがわかった。フィルムを巻くときにできるスクラッチ(擦り傷)を心配したが結果的には無用だった。幸い今でも暗室をキープしているのでモノクロ写真ならお手のものである。ネガサイズが大きい分大伸ばしにも耐えるので大いに写欲をそそってくれる。DPEに出すときはスプールを返却してもらうようにメモをつけておくとちゃんと帰ってくる。昨今はスキャナーを使ってPCに取り込めば気軽にアンティークカメラの作品もデジタル画像として楽しむこともできる。【操作はカンタン・・】 操作は簡単なほどいゝ。 初期型のピコレットは焦点調節ができない。撮影距離は3メートルくらいに固定されている。ピント合わせがない分操作はいたって簡単、ボディの上にあるボタンを押してレンズボードをパチンと音がするまで引っ張り出し、露出を決めてからシャッターを押す、誰にでも写せるカメラだ。大正時代でもこんなに気軽に撮ったのだろうか。もちろん露出は自分で決めなければならない。 F4.5、75mmのテッサーと固定焦点の組み合わせは、開放での撮影は厳しいがF12くらいまで絞るとかなり広範囲にピントが合うのでスナップには十分実用になる。屋外ならF12に絞っても感度は十分にある。1/100秒が切れれば十分である。暗いところでは絞りを開けるので3メートルくらいの被写体を狙わないとピンボケになってしまう。被写体には大いに制限を受けることになるが、これもまた面白い。 【失敗の多い二重撮影・・】 失敗も楽しみのうち、といったら負け惜しみになるだろう。 蛇腹カメラでも後の高級機には二重撮影防止機構、もしくは警告機能の付いたモデルが数多く登場している。ピコレットにはまだそれがない。フィルムを巻くのを忘れてついシャッターを押してしまい、今のカットはおろか前のカットまでもダメにしてしまう。巻いたかどうか不安なときは取りあえず1コマ送って写す方が安全である。こうして今度は空写しのコマを作ることになる。8枚しか撮れないフィルムなので何とももったいないのである。写したら巻いておく癖をつけているにもかゝわらず、この失敗だけは繰り返している。フィルムの高かった昔は相当神経を使ったことだろう。 【文献が少ない・・】 年代の古いカメラほど文献は少ない。 その中で戦前のアメリカの写真雑誌は当時の背景を知る上で貴重な資料と言える。 1899年に発刊されたThe Cameraはおそらく最も古い写真雑誌の一つだろう。どうしたら写真が上達するかをテーマに作例を多く取り入れた本格的な写真誌である。ライティング、マクロ撮影や暗室技術の解説も多い。またコミックなどもあって面白い。 ピコレットの前にも大型のロールフィルムカメラは既に存在していたがコダックの独占だったと言ってもいゝ。何時の時代もそうだが、コダックは写真という特殊技術が大衆に受け入れられるべく、あの手この手を使って啓蒙している。その手始めとも言えるのがKODAKERYというアマチュア向け写真雑誌である。今も昔も変わらない写真の基礎が解説されている、なかなかの雑誌である。当時の定価は5セントだが、今アンティークショップで買うと20ドル以上取られる。ライカ以外は資料が乏しいのがクラシックカメラの世界だ。パンフレットやカタログの入手はまず無理である。アメリカの古い雑誌は比較的入手しやすくデータも豊富で、数多い広告の中にパンフの片鱗をみることができる。記事より広告の方が貴重だといってもいゝくらいである。 【クラシックカメラの楽しみ・・】 どんなに珍しいクラシックカメラでも撮影ができなければ興味は半減する。 このメカッぽいルックスのカメラを出したら「あっ、カッコイイ!」と若いおネエちゃんが気軽にポーズを取ってくれた。このピコレットは今は私の愛機となって相当数の写真を撮っている。短所を知っているだけにピンボケはあまり作らないが、ブレや二重写しの失敗はしょっちゅうである。1枚1枚に時間をかけて撮る、そう簡単にはシャッターを押さない、これがビンテージで撮るコツである。 こんな風に一台のカメラを徹底的に研究し、蘇らせてみるのもクラシックカメラの楽しみのひとつである。古い文献を読み漁りひとつひとつ謎を明らかにしていくのは、まるで推理小説の犯人を推理する過程によく似ている。 トップページのカメラ | Related Web Site | 参考文献 |